声出しの効果

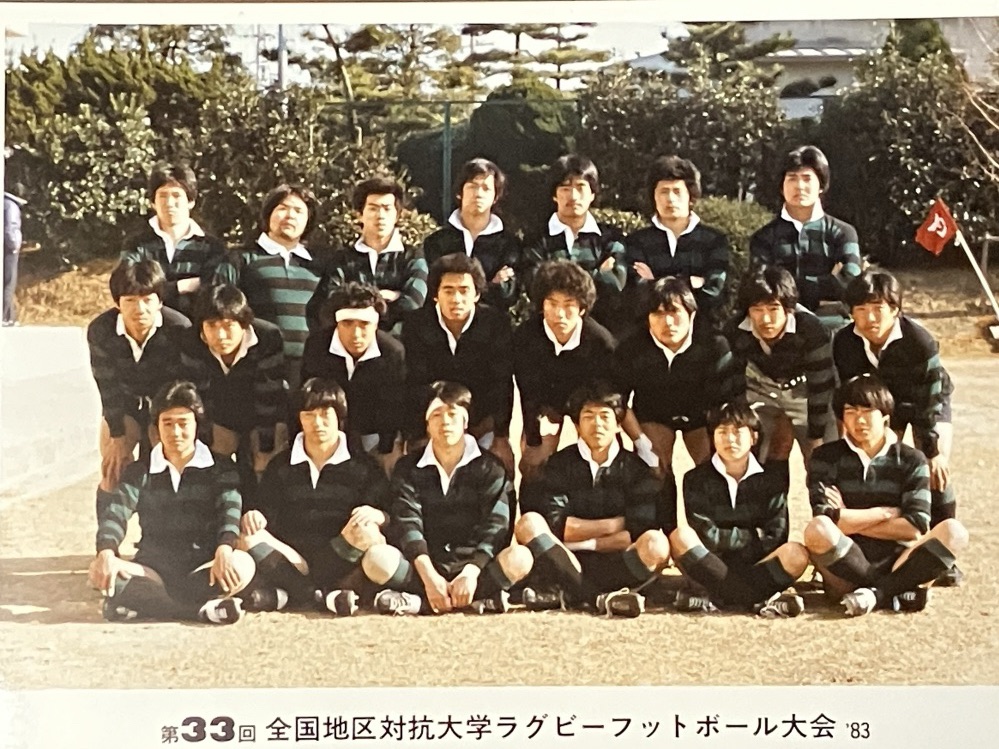

こう見えてラグビー部だったんです

僕は大学からラグビーを始めました。北大ラグビー部は、当時(昭和56年)入部する人の半分ほどがラグビー未経験者で、半分は高校などでの経験者でした。

未経験者は一年目はなかなか練習についていけないことが多い。結果、途中で退部する人もやはり経験者に比べると多かったと思います。

真っ直ぐ走るだけならそれほど遜色はないのですが、パスをしながらとか技術的な要素が加わったり、タックルや当たりなど格闘技的な要素が加わったりすると一気に違いが明らかになる。身のこなしが全く違う気がしました。

ラグビーは、走ったり、パスをしたり、キックをしたり、倒したり、倒れたり…そういう場面が繰り返し起こるのが特徴です。激しいプレッシャー下であったり疲れてから対応できる体力も求められます。

夏合宿

ラグビーは基本的に冬のスポーツ。暑い時期は危険なこともあり、夏休みが一か月ありました。

しかし、休み明けは地獄の(苦笑)夏合宿。午前、午後の二部練習で、午前はどちらかというと個人技や体力を向上するような内容、午後はチームプレーの練習が多かった。

午前の最後にフィットネストレーニングがありました。インターバル走を繰り返すランニングフィットネス、サーキットトレーニングの山中式フィットネス。僕は特に山中式が苦手でした。

”山中式”は慶応大学ラグビー部が山中湖の夏合宿で行っていたトレーニングを誰かが北大に持ってきたと聞きました。余計なことをする人がいるものですw

腹筋や背筋、腕立て伏せ、スクワットなどの合間をダッシュでつなぐサーキットトレーニングですが、2時間以上練習した最後ですからダッシュはすぐにジョギングになる。

そのジョギングすらも徐々に足が前に出なくなって遅れだす。すると隣の先輩から「福士、声出せー!」と声がかかります。

声出し

昭和の頃は運動部がまとまってランニングする際、「ほくだーい、ファイト!」「オウ!」「ファイト!」「オウ!」…というような声を出したものです。

「ファイト」役は一人で基本的には自発的に始め、それに従って全員が「オウ!」と応える。当時の北大ラグビー部の場合、「ファイト!」役は誰でもよくて、声を出せば上下なく皆従ってくれます。回数も「ファイト!」役の気分次第。声出しの意味は息を合わせるためか、お互いを鼓舞するためか…?

疲れて走れなくなった僕に声を出せという。声を出して皆を鼓舞するような元気はないし、はっきり言って更に疲れるように思えましたが、出さない訳にもいかない。もう半ばヤケになって大声を出してみると案外でるものですね。意地で「ファイト!」の回数も多めに引っ張ってみる。

限界は自分がつくっている

するといつの間にか、足が出ているんですね。「声だせ!」と言った先輩を追い越していて「なんだ?お前…」みたいなことになっていました。

声を出すことそのものに元気が出る効果があるというより、恐らく未体験のトレーニングに対して無意識にかけていたブレーキが声に意識が向くことで外れたのだろうと思います。

限界は自分がつくっている。防衛本能の大事な側面だと思いますが、多くの場合、能力の手前でリミッターがかかる。

能力自体を高めることと、発揮できる能力を限界近くまで引き上げること、練習に両方の意味があるとすれば声出しもまさに鼓舞になっていたのかも知れません。まぁ、ブレーキを外すのは声だけはないでしょうけど…。

練習のかいあって2年目で全国大会のリザーブ(補欠)になりました。残念ながらこの中の2名は既に他界しています。

この記事の投稿者

![]()

福士宗光

父から継いだ酵素製造と、自身はヨガ素人ながらヨガスクール運営を行っているケルプ研究所2代目経営者。

健康は食生活や適宜の運動を通じて自分自身で築き上げるもの。酵素とヨガでお手伝いすることが使命と考えています。