酵素の誤解を解く その9|糖浸透圧抽出法について

今回は酵素の製法のうち、エキスの抽出方法のお話。

糖浸透圧抽出法

弊社の酵素は野菜や果物を糖と一緒に樽に漬けこんで、糖の浸透圧を利用してエキスを抽出、その糖を微生物が栄養として利用して発酵が進むという作り方をしています。

この作り方のもとは、酵素農法に使う堆肥を早く発酵させるためのもとだねを中心とした「たね」がルーツとされています。

※この「たね」のルーツは、シリーズその2『なぜ「酵素」と呼ばれる?』で触れさせていただいたKuninakaさんのブログ:酵素とは何か?酵素農法の歴史から考えるに詳しいです。

この「たね」が、糖浸透圧抽出法で作られていたのです。

この糖浸透圧抽出法で作られた酵素は甘味があり、それが健康にとってよくないと感じる方も多かったことから、販売サイドでお客様に勧めにくいということもありました。

現在は他の方法でエキスを抽出し酵素と呼ばれているものも多い。

さて。

Kuninakaさんもブログの中で言っておられますが、当時の砂糖はかなり貴重なものだったはずで、それが抽出法に使われることになった経緯が良く分かっていませんでした。私が父に聞いた出口王仁三郎師の伝承にも砂糖は出てきません(ご参考:酵素の誤解を解く その2)。

つまり酵素農法の提唱者であった柴田欣志が何かにヒントを得てこの製法をとったのだと考えられます。

仮説

はっきりしたことは分からないものの、少ない情報から自分なりに推理して仮説を立ててみました。

梅酒づくりから

まずは柴田欣志が愛知県岡崎市醸造家に生まれたというネット上の記述です。真偽のほどは分かりませんが、もし酒蔵であれば、例えば梅の時期には梅酒をつくっていたかも知れません。

皆さんもご存知の通り、梅酒は、梅、酒、氷砂糖を使いますよね。氷砂糖の代わりに砂糖を使うことも可能です。

この氷砂糖の役割は防腐と浸透圧による梅エキスの抽出促進です。これにヒントを得たという仮説です。

プロトプラスト単離法の応用

植物細胞は、動物細胞にはない細胞壁につつまれています。プロトプラストとは細胞壁から取り出した細胞膜につつまれた原形質の状態のこと。

プロトプラストは交配の難しい植物同士を細胞融合によってかけ合わせることや遺伝子組み換えなどの技術に利用され、育種や研究開発に役立てられてきました。現在はセルラーゼやペクチナーゼといった酵素を使って細胞壁を除去しますが、20世紀前半までは高濃度のショ糖液に浸け浸透圧を利用して、プロトプラストの単離を行っていました。

もし柴田欣志が植物の交配や育種についての知識や関心があってプロトプラスト単離を知っていたら、植物のエキスを抽出する方法として糖の浸透圧を利用することを思いついたかも知れません。

酵素の源流

経緯は分かりませんが、糖浸透圧抽出法が酵素飲料の源流にあることは間違いなさそうです。

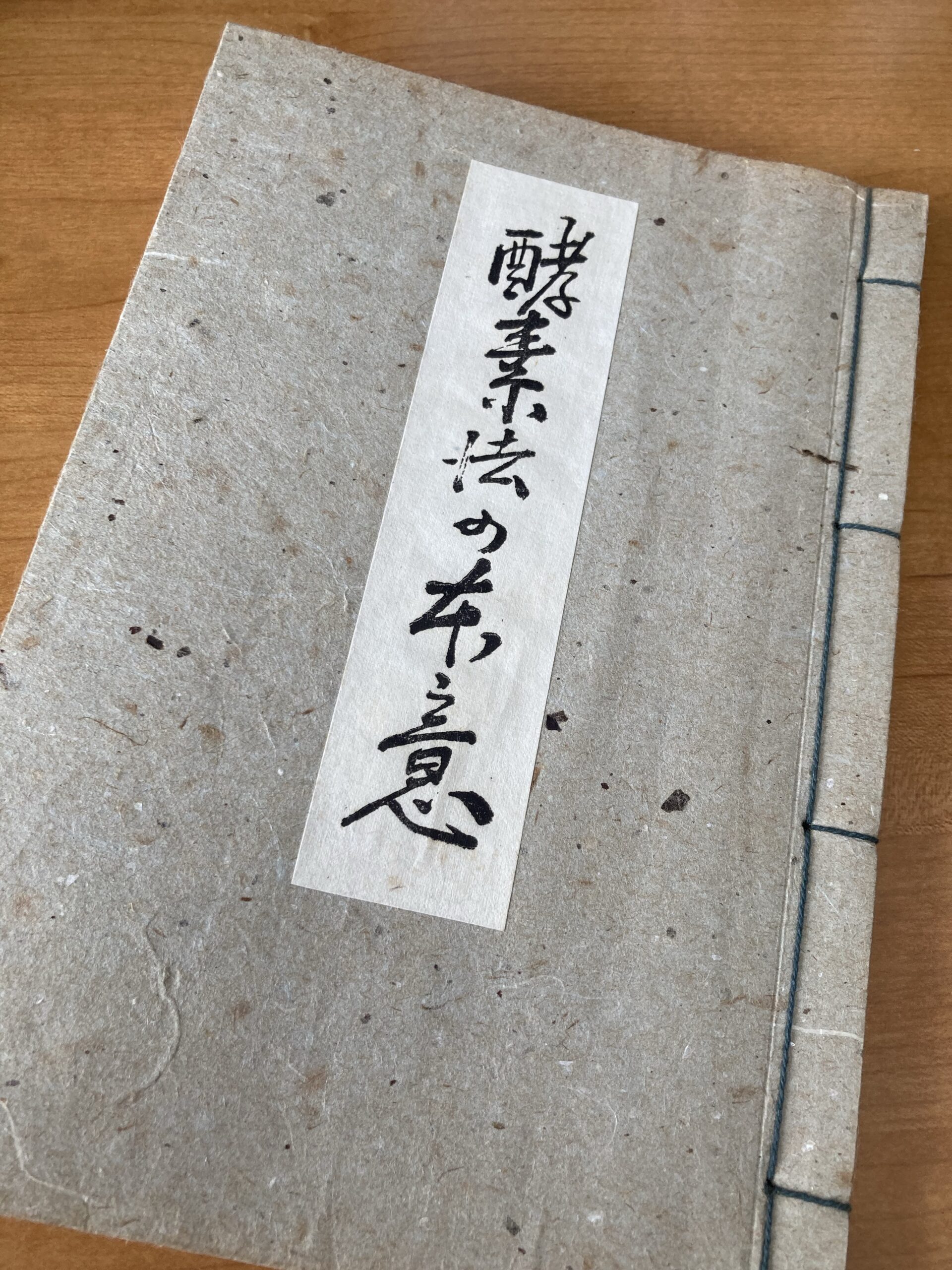

そして、調べているうちに柴田欣志氏の著作『酵素法の本意』を入手することができました。昭和22年発行の非売品。

しっかりとしたケースに収められ、和紙に印刷されているので全く傷んでいません。

旧仮名遣いですし、変わった文体なので読み解くのは至難の業ですが、読み進めてみようと思います。何か新しいことが分かったら、またブログにアップしますね。

この記事の投稿者

![]()

福士宗光

父から継いだ酵素製造と、自身はヨガ素人ながらヨガスクール運営を行っているケルプ研究所2代目経営者。

健康は食生活や適宜の運動を通じて自分自身で築き上げるもの。酵素とヨガでお手伝いすることが使命と考えています。